|

商报讯 (记者 屠雁飞 通讯员 王家铃 周素琴) 余大妈患肝硬化多年,今年检查发现肝脏有肿块,家人带她辗转就医,来到邵逸夫医院院长蔡秀军教授的门诊。

蔡秀军教授为她进行了检查后,发现余大妈患有肝癌伴严重的肝硬化,同时通过计算,发现余大妈完全切除肿瘤后剩余肝脏的体积小于40%,也就是说,她术后发生肝衰竭导致死亡的可能性很大,这是肝切除术的禁忌。

这意味着,余大妈一家只能放弃手术或者耐心等待肝移植。但是由于供体肝源的紧缺,等待肝移植是一个漫长而未知的过程。

很多类似的故事通常会在这里戛然而止了,而结局通常让人伤心。不过,余大妈的故事才刚刚开始。连余大妈自己都说是世上最幸运的人。

蔡秀军教授用一根细小的“绳子”破解了手术禁忌,创造了医界新技术,让她重新开启了生命之路,也让余大妈有幸成了世界首例接受改良腹腔镜二步肝切除术的病人。

一根“绳子”再续生命线

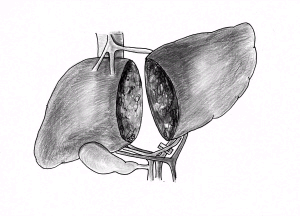

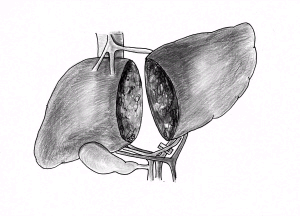

据了解,在第一期手术时,蔡秀军教授并没有采用传统的方法进行左右肝实质的离断,而是使用一根细细的带钢丝的套带对左右肝实质进行捆绑,阻断了左右肝脏之间的交通血流,更重要的是这个捆绑方法可以防止胆漏的发生,同时减轻二次手术时的粘连。

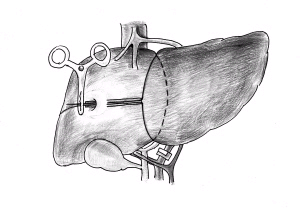

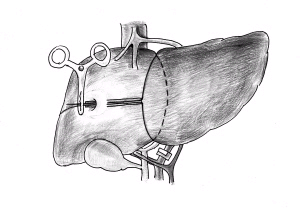

第一期手术后10天,检查发现余大妈的肝脏剩余体积增加了94.8%,占相当于标准肝脏体积的74.6%。,说明可以安全实施二步肝切除术,于是蔡秀军教授又再次为她进行了二期手术:腹腔镜左半肝切除术,肿瘤完整地被切除。

术后第一天,余大妈就开始下床活动了,没过几天,她就康复出院了。

传统二步法肝切除术风险高

据蔡秀军教授介绍,对肝癌患者,肝切除术是目前最有效的治疗方法,但并不是所有患者都能承受肝切除术。

“很多肝癌患者都有长达数十年的乙肝病史,伴有严重的肝硬化,肝脏代偿能力差,难以承受一半以上的肝脏切除,勉强手术后出现肝功能衰竭以至于死亡的可能性非常大。”蔡秀军教授说。

近年来,联合肝脏离断和门静脉结扎的二步法肝切除术(ALPPS)逐渐受到肝胆外科界的关注。这种采用二次手术的方法对这类被认为无法实施肝切除的患者实施肝切除。第一期手术切断所要切除侧肝脏的门静脉分支,同时将左右两侧的肝脏切开分离,术后保留侧肝脏体积会迅速增大,然后再进行二期手术,切除病灶一侧的肝脏。从目前的经验来看,这种手术方法能对以前无法进行肝切除的肝癌患者实施肝切除,取得了较好的治疗效果。但这种手术仍存在一些问题,其中最为突出的是第一次手术需要将左右两侧肝脏切断分离来阻断左右半肝之间的交通血流,肝切面发生胆漏的风险极大。

蔡秀军教授打了个比方:“肝脏的切面好比一个剖开的西瓜,表面有一些细小的胆管如果电凝不彻底,容易引起胆漏,就好比西瓜切面的渗液,胆漏会引起腹膜炎、腹腔感染等后遗症,在德国Regensburg医院,该手术胆漏的发生率高达24%。”

绕肝带取代了左右肝脏切断

怎样解决胆漏的问题呢?邵逸夫医院外科团队对经典的二步肝切除进行了改良。

就在今年五月,已有两三位伴有严重肝硬化的肝癌患者接受了该手术。术前,通过计算,两三位患者的预计剩余肝脏体积都小于40%,肝切除手术被认为是禁忌。蔡秀军教授带领他的外科团队,对这几位患者的病情进行了全面分析,最后决定采用改良腹腔镜二步法肝切除术实施肝脏肿瘤切除。

第一期手术在完全腹腔镜下完成,手术结扎了将要切除的一侧肝脏的门静脉分支,同时使用捆扎带阻断了左右肝脏之间的交通血流。由于采用了腹腔镜技术,手术创伤大大减少,第一次手术后第一天这两三位患者都能下床活动。

两三位患者在第一次手术后第10天左右均复查了CT再次估算了保留侧肝脏的体积,结果发现他们保留侧肝脏体积增大了37-94%,均已达到剩余肝脏体积超过40%的要求,因此他们在第一次手术后12天左右都接受了腹腔镜肝切除术,由蔡秀军教授采用自创的腹腔镜刮吸解剖法肝切除术顺利地将全部肿瘤完整切除。同样由于腹腔镜手术创伤小的优势,这三位患者在这次手术后第一天都可以下床活动。

在治疗过程中,没有胆漏并发症的发生,患者都恢复良好,现在都已经出院。

费用是常规肝移植手术的30%

据证实,这是国际上第一次在完全腹腔镜下使用绕肝带的方法,对以往被认为无法手术的肝硬化肝癌患者实施了二步肝切除术。

同时,手术彻底切除了患者的肝脏肿瘤,解决了预计剩余肝脏体积小于40%的伴有肝硬化的肝癌患者无法手术治疗的难题,使这一部分患者得到了有效的治疗。

并且,由于采用了腹腔镜技术,手术创伤小,减少了对机体免疫系统的打击及机体自身的抗肿瘤能力的影响。值得一提的是,从经济角度讲,该手术的费用是常规肝移植手术费用的30%,也大大减轻了病患家庭的经济负担。 |