钱江晚报 护士节坚守上海月余 ,防护服上的“加油”变“坚持” ,孩子对妈妈说的话,让人泪奔

护士节|坚守上海月余 ,防护服上的“加油”变“坚持” ,孩子对妈妈说的话,让人泪奔

文章来源:钱江晚报·小时新闻 2022年5月11日

有人期待6月1日前能回去,陪孩子过儿童节;有人想昏天暗地的睡上一周;有人想结束后和同事好好拥抱一下……

5月12日是护士节,在这个特别的日子,浙江省援沪医疗队中,很多护士还坚守在抗疫前线,他们很多人都离家月余。

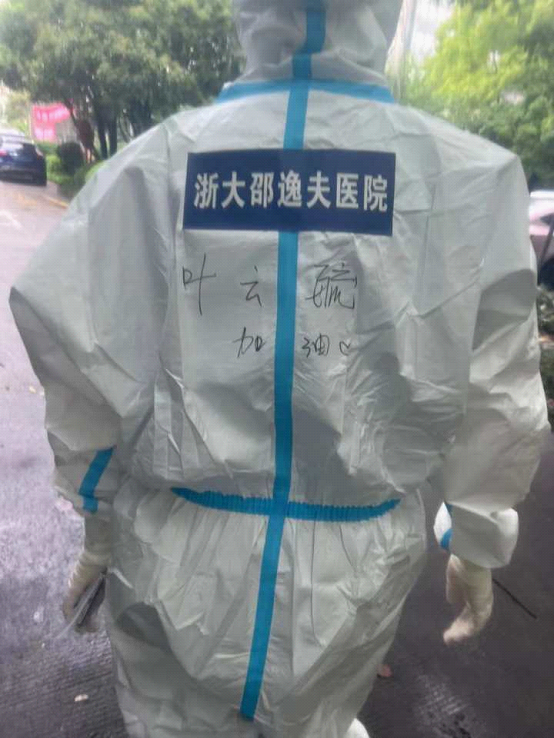

防护服上的“加油”变成“坚持”

“我很想女儿,想多陪她”、“我下个月结婚,不知道能赶上不?”、“我最牵挂我爸,我出来这段时间,他做了两次手术”、“我想吃西瓜”……

在回驻地的大巴车上,援沪的浙江大学医学院附属邵逸夫医院刘双燕护士问队友们:回去后最想做什么?大家的回答让人泪目。

3月28日,刘双燕和医院256人的援沪核酸采样队奔赴上海,一个多月的时间,他们跑遍了上海的大街小巷,累计完成核酸采样量共计146万。

浦东祝桥镇 ,采样最热的一天 ,刘双燕脱防护服的时候 ,全身湿透

汗水打湿的后背

“最大的困难是体力透支,穿着防护服,很热,出汗,不能喝水,会饿,会低血糖、中暑。”有一次,大热天,在工作两个多小时后,刘双燕身体发虚、不停流汗,“感觉人要倒下去了,我知道自己可能是低血糖了,放缓动作,降低声音,缓了10多分钟后,慢慢好了。”

回驻地的车上,这位男护士睡着了

负责协调工作的刘双燕,每天要奔波于各个采样点,停不下来。最多的时候,她在8个村庄(社区)之间往返,大太阳下,穿戴严实,她骑过自行车、电瓶车,搭过小三轮。

耳朵被口罩系带压伤,很多队员都是戴着褥疮贴工作的

疫情之下,很多小区的道路都是封堵的,有一次,队友给她发的定位就在一墙之隔,但她就是过不去,“我都听到墙那边她的声音了,最后兜转了10多分钟才碰面。”

被汗水浸湿透后双手蜕皮

一个多月的任务执行,并不容易。队员们的防护服上,从最开始的写下“加油”两个字,到最后变成“坚持”。

加油变坚持

儿子说:你又浪费了我们相处的24个小时

和有孩子的家长一样,在外这么久,刘双燕最牵挂的是读四年级的儿子。

“他一开始还问我,什么时候回来,后来就不问了。” 刘双燕说,孩子们有自己的方式来掩盖失望。

浦东新区,大白在工作间歇遇到好看的小花,春暖花开不能看花,就在“大白”里看花

她的一位男同事,女儿最初也每天问:爸爸,你什么时候回来。到后来只问,“爸爸,你什么时候陪我玩平衡车。”

同队的另外一位护士周开锋,妻子简周莹也是医院的护士,周开锋随队去了上海,有一次视频的时候,妻子对她说,这两天,6岁的女儿天天让妈妈播放陈奕迅的《孤勇者》,自己一个人在那认真的听,听着听着就流眼泪了。女儿说:想爸爸了,觉得爸爸就是歌里的英雄,与病毒作斗争,怕爸爸被感染。

周开锋当时眼睛就湿润了。

结束一天的工作,去集合,这是最轻松的时刻

这样的情况,刘双燕也遇到过。

有一天,儿子有些哀怨地对她说:你又浪费了我们本该相处的24个小时。

这句话让刘双燕百感交集,“差点流泪。”

骑共享单车去执行任务

5月6日,执行完最后一次任务,刘双燕和医院的核酸采样队开始集中隔离,回家的日子越来越近。对他们来说,这应该是最好的护士节礼物。

采样的护士徐若慈

感觉被透支时,这是最大的慰藉

刘双燕所在的核酸采样队结束了任务,但他们依然有同事坚守在上海。5月12日这天,是浙大邵逸夫医院ICU护士赵金晶驰援上海的第39天。

赵金晶的老公李俊也是邵逸夫医院的医生,他随核酸采样队更早到了上海,夫妻俩人都在抗疫最前线。

当晚,接到要出发去上海的电话时,赵金晶想都没想,就答应了。第二天才告诉李俊,“他对我说:多带点东西。我也做好了持久战的准备,把能带的东西都带上了。”

赵金晶凌晨四点下班,五点多到酒店门口看到太阳

赵金晶在上海当地医院的重症监护室,每天负责重症患者的护理。

护理工作虽然繁重,但她觉得都能应付,“就是身体上的透支太大,上班时间不固定,白班晚班轮着来,作息不规律,睡眠很差。”

到上海之后,正常入睡的情况下,赵金晶几乎没办法睡一个完整的觉。

浦东新区,核酸采样的大白在工作间歇遇到好看的小花

有没有想过什么时候能结束回杭州?

“每天都想啊,但任务没结束前,就要做好工作。” 赵金晶笑着说,前段时间,她护理的一位80多岁的奶奶,在经过一个多星期的治疗后,转到了普通病房,“她刚进来时,没有意识,插管、吃点东西都很难,到最后清醒了,知道要水喝了。就觉得挺不容易的,也很开心。”

作为一位护士,对赵金晶来说,这也是艰难时刻,最大的慰藉。

驻地酒店最畅销的是助睡眠的药物

杨美雪是浙江省人民医院重症医学科的护士,4月3日随队驰援上海临港方舱医院。她所在的方舱有616张床位,除了完成基本的护理工作外,她所在的核酸采样小组每天要在两个小时内,完成当天患者的核酸采样工作。

“方舱的工作量不算重,但比较琐碎细小,通勤时间比较长,挺考验体力和耐力的。”杨美雪和她的同事们在方舱中,是4个小时轮班,但因为驻地距离方舱比较远,需要提前两个小时出发,“早上8点的班,6点要从驻地出发,5点左右就要起床准备。回来也是,12点结束工作,回到驻地都要两点了。”

因为感控防护的要求,从驻地出发到回到驻地的时间段内,队员们都不能吃喝,这也就意味着至少8小时不能进食、饮水、上厕所。“我们这次上班,大家都是穿着尿不湿的。”

除了身体上的消耗,新的工作环境和要求也带来了新的压力和动力,作为采样小组长的她每天都要根据采样工作量安排好人员,统一培训确保采样结果准确性,同时还要提醒组员们安全防护等。即便是休息的时候,大脑也停不下来,想着能不能优化各个工作流程使工作更加有序高质量的完成。

2020年,杨美雪曾随队驰援武汉56天,“这次出来支援,我预期是一个月,现在已经过期了。”

女儿在视频里大哭,让她破防

工作的辛苦都能承担下,唯一让杨美雪觉得挂心的就是和9岁的女儿分开太久。

“我出发前给她做了两天的思想工作,她不让我来,最终是勉强同意。”

出发时,杨美雪骗女儿,一个星期就回了,没想到一周一周又一周。“后来我对女儿说,你看新闻,哪天说上海的确诊患者减少了,妈妈也就快回来了。”

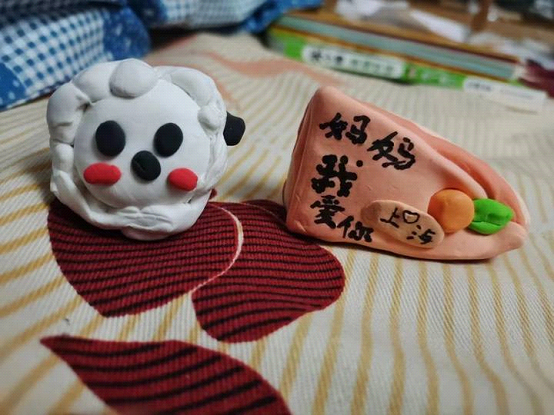

孩子对妈妈的思念是止不住的,女儿隔三差五和她视频都会拿出一个小礼物:用黏土捏的蛋糕啦、小羊啦。说这是送给妈妈的。

每当这个时候,杨美雪都忍不住眼睛发酸,“我就赶快转移话题,跳过去,不然两个人都要泪汪汪。”

最让她破防的一次,是女儿在家找东西,“她画的一幅画找不到了,很着急,一边哭一边给我打视频,我就在视频里安慰指导她,可能会放的地方,一处处找,最后找着了就安心了。”杨美雪心疼女儿同时也鼓励女儿要独立要勇敢。“现在的形势一天天好转,我期待儿童节能回去陪她过节。”杨美雪笑着说。

记者 吴朝香 通讯员 王家铃 李文芳 杨陶玉