浙江新闻客户端 浙大邵逸夫医院三位前线医护人员收到特殊的问候 家书千里寄相思

浙大邵逸夫医院三位前线医护人员收到特殊的问候 家书千里寄相思

2020-03-06 |浙江新闻客户端 |记者 陈宁 通讯员 王家铃 周素琴

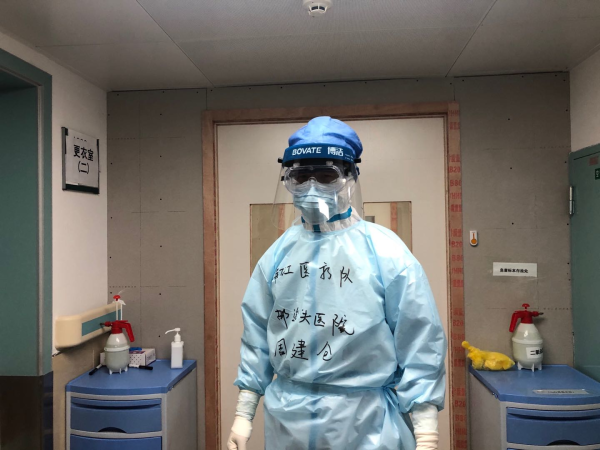

浙大邵逸夫医院重症医学科专家、荆门第一人民医院(北院区)新冠ICU负责人周建仓。浙大邵逸夫医院供图

湖北前线的“战场”上,来自浙江的医护人员们披荆斩棘、迎难而上。有人说,他们是白衣“战士”,把医者仁心和浙江担当带到了千里之外。但在鲜花和掌声的背后,他们是一位位普通的父母、儿女和妻子。

出征前线一个多月后,浙江大学医学院附属邵逸夫医院的三位前线医护人员,“不约而同”地收到了来自家人特殊的问候。三封思念的书信,跨越万水千山,给前线队员们带来了什么?今天,三位分别支援湖北荆门市、武汉市的医护人员跟我们分享了书信里的故事——

父女间的小秘密

“孤灯千座待破晓,冰冻三尺望春归……愿你作一盏永不息的明灯,在没有旭日东升的日子里,暖了大地,亮了人间。”几天前,洋洋洒洒的雪花飘落在荆门市的天空,一封来自14岁女儿的信,让浙大邵逸夫医院重症医学科专家、荆门第一人民医院(北院区)新冠ICU负责人周建仓的心里充满温暖。

“这里的一切,比我想象的更为困难。”电话那头,周建仓向记者感慨道,即便只能在没有负压病房的ICU工作、面对着职业生涯中最为棘手的呼吸衰竭病患,为了不让正在上初一的女儿担心,他从不把困难和疲倦写在脸上。

抵达荆门的20多天里,父女俩只能通过每天一次的视频电话“见面”。通话时,周建仓总是尽可能展现积极的一面,他一次次告诉女儿“不累”“还好的”“不用担心我”;刚刚抵达荆门时,恰逢情人节,他特地在防护服上写下“情人节快乐!”“放心”,并对着镜头展示给家人。

令周建仓没想到的是,女儿透过这封信向自己透露了一个小秘密。出征前,他曾问过女儿:“会不会想爸爸啊?”女儿如往常一样撒着娇回应:“会啊!”但正在收拾行李的他没有发现,懂事的女儿为了不让他担心,偷偷擦掉了眼泪。信中,女儿这样告诉千里之外的父亲:“我咬着嘴唇,努力不想让你听到我快要哭的声音。你予以我一个温暖的拥抱,在松开的那一刻,全都化为了责任,担当,义不容辞。”

“家人永远是我最坚强的后盾。”周建仓说,在荆门,他和“战友”们携手克服了一个又一个困难。截至3月5日,ICU现有17例患者,危重型9例,重型8例;前期已有8例患者转入普通病房,1例危重型患者治愈出院。为了尽可能降低当地的病死率,他们还把早发现、早隔离、早治疗的管理理念带到了医院其他科室,让浙江技术、浙江经验造福更多当地百姓。

浙大邵逸夫医院肿瘤内科护士吕姣玲。

前线的你是榜样

抗疫前线,少不了医护人员的救死扶伤,更少不了后勤保障的事无巨细。

出发前,浙大邵逸夫医院财务科副科长张明总是笑着和人说:“我就去前线做好服务工作的。”但儿子通过微信送达的一封信,却让他真正体会到了这份工作的价值。

2月14日,浙江省第四批援助武汉医疗队全建制接管武汉协和医院肿瘤中心院区后,后勤保障“大管家”张明立即投入到了繁忙的物资保障工作中。每天,他都要负责清点、供应随队医护人员的物资,“防护服、N95口罩、外科口罩、护目镜、隔离衣、鞋套、靴套都要尽可能想法设法保障到位,这将关系影响到整个救治工作能否能顺利开展。”张明告诉记者。

为了让物资供应尽可能高效,张明每天的工作都持续至凌晨。几天前的夜里,他和往常一样正在搬运物资,因为痛风急性发作,他跛着腿,靠吃止痛药坚持……正当他坐下稍作休息,微信跳出了来自14岁儿子张乐的一封信:“我不知道您有没有时间读我写给您的信,但我想用这种方式分享您不在家时的点滴。”

逐字逐句间,都流露出儿子对父亲的深深牵挂。“说实话,我有一些愧疚。”张明告诉记者,出征的前一天,自己还在医院里加班到很晚,回到家后又忙着准备随行物资。直到儿子入睡前,他才有空到床边说上一句:“爸爸要去武汉了,你在家里要听话。”到前线后,任务繁重的他常常没时间看儿子的微信,偶尔有空也只是简单地回上一句:“在忙。”

信件中,儿子告诉张明,起初自己并不明白不是一线医护人员的父亲,为什么也要毅然出征;而现在,他明白了,在抗疫的非常时期,只有众志成城才能渡过难关。

“爸爸,你是我的榜样。现在我要开始努力提升自己,成为向您一样的人,才能去帮助更多的人。”读到这里,张明深刻感受到了出征前线的意义。

浙大邵逸夫医院财务科副科长张明在看儿子的来信。

我们的心在一起

“我将勇于担当,不辱使命。”今年的情人节,浙大邵逸夫医院肿瘤内科护士吕姣玲在铮铮誓言声中和丈夫再一次告别。那一天,她以浙江省第四批援助武汉医疗队队员的身份,从省人民大会堂正式出征。

在前线隔离病房里,即便穿着厚厚的防护服、戴着勒紧皮肤的护目镜,性格开朗的吕姣玲依然每天乐观洒脱。在前线,她是患者们的“心灵导师”,通过交流沟通安抚他们紧张的情绪;还是最令其他队员们安心的大姐姐,为年轻的护士们加油打气。

“前线的工作不难,只怕我先生比我更难。”吕姣玲和记者打趣道,驰援的日子里,自己一直很担心丈夫是否能照顾好家里11岁的龙凤胎。丈夫平时工作非常繁忙,为了能在白天照顾孩子,自己常年上夜班,一家四口能聚在一起的时间十分有限。

直到几天前,一封来自丈夫的信让她渐渐安心。丈夫告诉她,家里的女儿懂事乖巧了不少,每天父女三人都会一起关注武汉的动态。“我们关注疫情、关注天气、关注一切可以关注的信息,因为你将在那里战斗……”

透过这封信,女儿也告诉吕姣玲:“如果谁能帮我实现一个愿望,那我一定要让病毒快快消失,这样,你就很快能回家了。”一封家书,让她对前线生活继续充满了动力:“我们的心紧紧相依,我一定能战胜病毒!”

三封千里家书,是三个家庭的故事,更是这个春天里,无数医务工作者奋斗拼搏的写照。正如周建仓的女儿所言:没有人生来就是英雄,只是有的人因为他人的需要,毅然挡在危险前面。