浙江在线:抢救脑中风必须把握黄金时间 牢记120法则

抢救脑中风必须把握黄金时间 牢记"120法则"

1000余例卒中患者中4.5小时内到达医院的仅三成

2018年03月05日 来源: 浙江在线 记者 梁婧娴 通讯员 王家铃 周素琴

浙江在线-健康网3月5日讯(浙江在线记者 梁婧娴 通讯员 王家铃 周素琴)冬春交替,杭州气温有如过山车,一下飙升到30度,一下又跌到个位数。早晚温差太大,说变就变的天气诱发了不少疾病,往医院奔的患者也多了起来。

周六清晨,69岁的杨奶奶从睡梦中醒来,本想着和往常一样出去溜达溜达,谁知竟坐不起来了,左手怎么也使不上劲,她赶忙喊人帮忙,可连话也讲不清了。

家人发现后非常警觉,立刻打120将老太太送到浙大邵逸夫医院急诊室。医生判断,老太太是中风了。

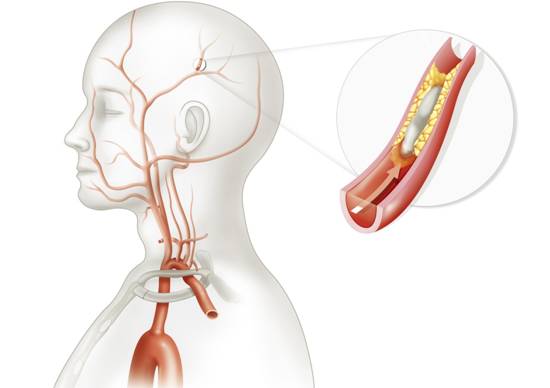

“由于大脑中动脉闭塞,一侧大脑半球可能有超过一半的脑组织面临着缺血坏死的风险,现在最好的办法就是介入手术再通血管,越快越好!”邵逸夫医院神经内科张锦华副主任医师说。

起初,杨奶奶的家属还很犹豫。把血管打通,病人就会好起来吗?万一手术失败,血管没通,不仅花了冤枉钱,还有可能加重病情,岂不是赔了夫人又折兵?

张锦华副主任医师解释说,脑梗死就好比一场地震,闭塞血管直接供血的脑区就像地震中心,医学上称为梗死核心。这里的神经元缺血最早发生,破坏的也最彻底。震波向外蔓延的过程中,周围区域的神经元能通过细小血管积极自救,勉强维持正常的生活需求,被称为缺血半暗带。此时,如果能终止地震,半暗带的神经元能在短时间内重建家园;反之,缺血程度进一步加重,半暗带的神经元造成不可逆的坏死。同时,大脑的神经元对缺血十分敏感,每缺血1分钟就有190万个神经元死亡,140亿条细胞间的联系被割断。

“时间就是大脑”,超急性期的脑梗死治疗,就是跟时间赛跑。

于是,患者及家属同意介入取栓治疗。

手术一结束,杨奶奶就能利索地抬起左手、左脚,讲话也清楚了许多,第二天已经能自己下床走路了。神经内科团队进一步评估了卒中的病因,发现老太太有心房颤动,正是心脏里的血栓脱落引起了这次中风。抓住了罪魁祸首,并给予抗凝治疗后,老太太顺利出院了。

一千多例缺血性卒中患者

在4.5小时内到达医院的仅三成

脑中风,医学上称为脑卒中,因其高致死率和高致残率成为中国第一大“健康杀手”。统计数据显示,目前我国每年新发脑卒中的人数超过200万,每年死于脑卒中的人数超过150万。

浙大邵逸夫医院神经内科主任胡兴越表示,静脉溶栓与动脉取栓是超急性期最有效的治疗措施。“静脉溶栓治疗便捷、有效,但要求发病4.5小时内用药,并且对大血管闭塞性卒中疗效差;动脉取栓对合适的病人可放宽至24小时,对大血管闭塞性卒中疗效好,但对技术、设备要求高。因此快速将卒中病人转运至有条件开展超急性期溶栓和取栓治疗的医院,很可能决定了患者的生死。”

2017年,邵逸夫医院卒中中心共收治急性缺血性卒中患者1070人,平均年龄66.9岁,最大的107岁,最小的仅16岁。在这些患者中,发病4.5小时内就医的为30%,4.5小时~24小时为30%,24小时~72小时为30%,3天以上为10%左右。

不及时就医的原因,80%是认为症状轻,休息一下会自动消失;10%认为是颈椎病等其他疾病;还有10%不肯面对自己患病事实,未告知家人及时就医。

做好这4点

抓住“一线生机”

回顾杨奶奶的治疗经过,其治疗的成功,主要得益于以下几点:

1.及时发现,及时就诊:杨奶奶发生脑梗后,如果不是及时送医,而是采取“再看一看”、“可能休息一下(睡一会儿)就会好起来”的心态,就可能错过静脉溶栓或动脉取栓“时间窗”,失去最佳的治疗机会。

2.关键时刻,不要犹豫:溶栓、取栓尽管存在一定风险,但神经科医生都会严格按照急性卒中处理流程评估患者的获益及风险。当面对医生的介入取栓建议时,如果杨奶奶的家人犹豫了不是5分钟,而是50分钟,杨奶奶的治疗结局极有可能就不会像现在这般好。

3.选择了“高级或综合卒中中心”治疗:溶栓、取栓是起病24小时之内的急性缺血性卒中患者最有效的治疗。急性缺血性卒中的静脉溶栓治疗,现在基本都已普及到县级医院,而动脉取栓并不是任何医院都有资质和条件能完成的,目前只有部分具备“高级或综合卒中中心”的市级医院和省级医院能开展。

像杨奶奶这样的大血管闭塞,静脉溶栓开通血管的成功率在13%~18%,而动脉取栓的成功率为80%以上。因此,对于症状较重、怀疑大血管闭塞的患者,医生在静脉溶栓后,仍会评估是否需要进一步取栓治疗。此外,像杨奶奶这样起病超过4.5小时的患者,已经错过了溶栓治疗“时间窗”,如果可以进行取栓治疗,那取栓就可能是直接决定预后的关键治疗措施。邵逸夫医院卒中中心取栓手术成功率在90%以上(国际上是80%以上),取栓术后90天神经功能良好率达到50%左右(国际上是46%)。

4.规范评估危险因素,减少脑卒中再发风险:脑卒中不是一个“只生一次”的疾病,如果不揪出背后的罪魁祸首,不控制卒中的危险因素,那么卒中可能反复发生。如果真的再次发生,谁也不能保证治疗能象这次这般幸运和顺利。因此,规范地评估危险因素,制定合理的预防方案,减少脑卒中再发风险,才更能保证大脑的“长治久安”。

牢记“120”法则

早期识别脑卒中

如何早期识别脑卒中?胡兴越主任认为,简单而有效的识别方法是牢记“120”法则。这些数字转化为三个识别中风的方法,其中“1”代表“看一张脸是否对称,有无口角歪斜”,“2”代表“查2侧手臂是否有单侧无力,不能抬举”, “0”代表“聆听讲话是否清晰或表达困难”。如果通过这三步观察,发现其中任何一个症状,就要怀疑发生了卒中,应立刻拨打急救电话120,尽快将病人送到具备卒中急诊溶栓和取栓能力的医疗机构进行救治。

在等待120到达的同时,胡兴越主任提醒,要尽量让病人保持平躺,头侧向一边,不要喂食喂水或给病人服药,以防窒息,120到达时要告知医护人员“可能是中风”,以便医院急诊室做好相应的准备。

近年来,脑卒中不仅将“黑手”伸向老年人,还有了年轻化趋势,根据邵逸夫医院提供的数据,74%的患者有高血压,30%有糖尿病,29%吸烟,14%有房颤。“要预防卒中的发生,养成良好的生活习惯至关重要。”胡兴越主任建议,饮食上要避免大鱼大肉,防止肥胖,不吸烟不酗酒,适当锻炼,同时要控制好基础疾病,按时服药。