浙江在线健康网专访邵逸夫医院院长何超

浙江在线健康网 health.zjol.com.cn 2008年12月25日

浙江在线健康网消息(记者 张敏毅 整理) 与浙江很多三级甲等医院相比,浙江大学医学院附属邵逸夫医院创办15年的历史并不算悠久,然而年轻的邵逸夫医院却在细节服务方面做了不少亮点工作,包括药品用量的控制、平均住院日期的缩短以及各项人性化服务等。

改革开放让我们 脚步迈出去,理念带回来

提到邵逸夫医院,很多人都觉得它很“洋派”:由美国罗马琳达大学协助建院、管理;医院设有外宾特需门诊(VVIP);甚至还有外籍大夫坐诊;与国外的交流、合作更是日益频繁。

邵逸夫医院特需门诊

在勇敢而坚定的向外面的世界迈出脚步之后,邵逸夫医院究竟带回来哪些理念上的变化,引进哪些技术上的革新呢?下面请见浙江在线健康网的采访——

邵逸夫医院院长 何超 访谈实录:

通过回顾过去15年的发展过程,我认为我们最大的特色是树立了美国人带来的“人性化”的新理念。这个理念融入到了各个微小的细节:比如将入院病人的平均住院日期控制在9天左右,既减轻了病人的经济负担、心理恐惧感,又降低了病人在医院的感染率;对于病人家属,我们提供休息室,并对他们躺在手术室里的亲人做动态公告,让家属做到心中有数,不再盲目而焦虑的等待。另外还对复诊病人省去排队挂号这一项,力推半分钟的虚拟挂号;而做CT、B超或者拿药的病人也可以直接通过电子屏幕叫号显示依次的顺序,省却排队之累。

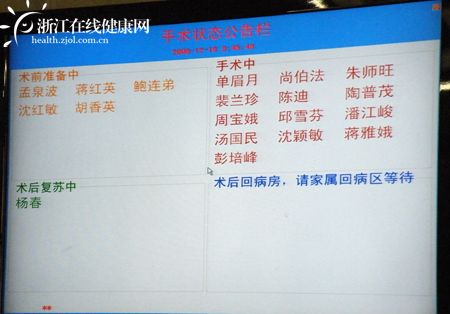

家属休息室里,病人手术动态的公告

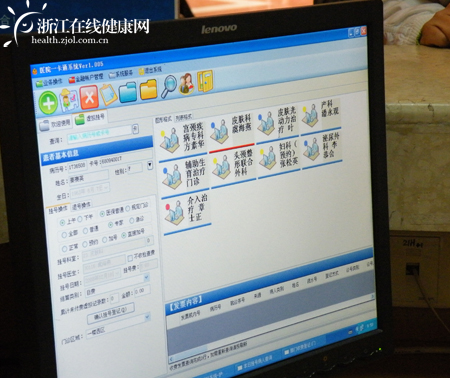

提供虚拟挂号的服务平台

何超院长特意提到,瑞士的医院为病人周全的考虑,对隐私的尊重是非常值得我们学习的。“让病人在医院里感觉不像是在医院,而是在家里或者在宾馆,”这便是何院长向往,并一直在追求的理想状态。

改革开放给了我们走出去的机会,也为我们学习和引进国外先进理念创造了必要的条件。脚步迈出去,理念带回来,这正是国际交流的目的所在,也是完成与国际接轨的目标的必经之路。

改革开放带给医疗事业最大的改变:以前无法想象的,现在都能实现

邵逸夫医院院长何超 访谈实录:

我刚大学毕业的时候,很多事情当时看来是无法想象的,但现在都已经逐步实现了。比如原来需要开胸再来进行修补的心脏手术,现在通过一根导管就能实现,完成了传统上需要手术才能操作的;以前需要打开腹腔才能取出的息肉,现在通过肠镜就能实现。像这样的例子很多,很多需要很大的手术才能完成的,现在的操作方式都简便了很多。这个改变过程中其他伴随的因素:病人的安全、病人痛苦的减少,这都是我们一直努力的方向。

改革开放我们完成了硬件的建设,也就是上面说的医疗技术水平的提高;但作为另外一个部分,怎么让病人享受医疗的同时既安全又没有痛苦,或者很少的痛苦。如果是这样,我认为,我们的医疗又进了一大步。“把工作做成作品。每一个处方、每一个检查都是完美的。”这是我们的目标。

何超院长眼中我国医疗事业的进步和尚需改进的地方

邵逸夫医院院长 何超 访谈实录:

在过去的三十年里面,无论城市还是乡村,中国的医疗都是有很大进步的。这一点从人均寿命的提高上就可以看出来。例如杭州1978年的时候是65岁到75岁之间,而现在是75岁到80岁之间,平均期望寿命比过去提高了10年。出了社会进步以外,这个相当一部分可以归功于医疗卫生事业的进步。

30年前我们和美国的医疗比较,差距很大,今天的医疗,当然也有差距,但这个差距是一般意义上平均水平的差距,而不是某一个领域上的技术差距。

当然了,这种变化在城市出现,在大医院出现,但不一定在农村出现,在小医院出现。中国的社会差距不像美国那么小,我们差距比较大,这是医疗上面也同样存在的问题。

第二个问题,我认为作为行业内部来讲,我们医院的整个管理还有很大差距。美国的医院管理相对我们来说组织运行的比较好。在医院内部,医院是个整体行为,各个不同科室之间的协调一致,团队合作,共同完成一项任务,国外的医院做的比我们好。大的来讲,他们整个社会分工,从家庭医生到诊所,一直到医院,这样一个有序的医疗服务链,对病人来说都是可以信赖的,都是有序的,而不是像我们这里总是出现的普通感冒、发热,一点点胃肠不适就要去大医院让专家教授看,这种情况在国外发生的很少。所以他们有一个叫整合医疗服务,什么样的疾病应该由什么样的服务网点就医。作为医疗行政管理机构,对于这样一个医疗服务链的建立,虽然一直在强调,但还没有完善的建立起来。另外一个是我们的保险系统还没有规范起来,没有把整个流程规范的很清楚。小到医院内部管理,大到整个社会的管理,我觉得我们和国外的医院还是有差距的。

另外,我们医护人员的培养机制还不够统一,不够标准。我们国家有一个等级医院评审体系,在老板姓心中认为大医院水平高,小医院水平差。在我看来,就医这件事情,只有一个目的,把病治好。五星、三星这种饭店、服装店的评价体系是为了满足人们除了吃饱穿暖以外,爱美,讲派头等其他心理需求。但是就医这件事情,无论是多么贫穷或者没有受教育的人,要求却不会有所不同,不会有人对就医效果的要求会有只要活一年,或者三年,由此来区分活一年的人去一星的医院看病,三年的人去三星的医院看病。因此医疗体系中医疗队伍的培养,不能因为医院等级的不同,对人员的资格要求和准入要求有差别。而事实上,我们现在是存在差别的。因此,我觉得我们现在需要加强人才培养的统一标准化。

从业三十年印象最深的两件事:美国先进的医疗模式和母亲的病逝

邵逸夫医院院长 何超 访谈实录:

我1988年去了美国,当时对美国医院的运行模式印象非常深刻。美国能够这样做,他们的值班,他们对急诊的应急反应能力,医院里面学习的态度,科室和科室之间的密切配合,以及他们在实验室里的研究工作都给了我很深的印象。我当时有个想法,什么时候我们国家也能这样进行医疗服务工作,让老百姓进入医院之后就能有这么好的设备和这么好的受训人员来服务。从我1993年成为医院管理者到1999年转入邵逸夫医院参与管理,我觉得这几年,我曾经感觉到的这种医疗运行模式,对危重病人的抢救的团队合作,以及我们整个的的就医环境和国外的态势开始接近,这是我印象最深刻的改变。

在我家里,我母亲曾经因为肾脏的疾病,眼睁睁的看着她就这么去了,在很年轻的时候就去世了。因为那个时候医疗资源匮乏,我们一点办法也没有。但是现在,我们国家对于我们母亲这样的病人,我们现在的医疗条件完全有能力来帮助、恢复、维持生命的,不会让他们那么早就离开我们这个美好的世界。

以上这两件事情,是我作为一个医疗工作者和医院管理者,促使我能够和我们的同事一起,投身这个医疗事业,不断改进医疗事业前进的步伐,做好为人民服务的工作的很强的动力。我觉得这件事既有前景也有动力,让我们感觉很强的成就感。我觉得这三十年来,我每一步都经历了,我感觉到最大的影响就是每天都在变化。这个变化对于我们来说是促使我们前进的很强的推动力。